近年、スタートアップ支援の流れは加速し、全国に広がりつつある。東北地方に特化したMAKOTOキャピタルや、九州地方に特化したドーガン・ベータなど、地方のスタートアップ投資に力を注ぐVCが誕生。2020年には、地方発スタートアップの海外展開の促進やスタートアップ・エコシステムの発展を目的に、スタートアップ・エコシステム拠点都市として8都市が選定された。

だが、スタートアップ投資の約8割が東京に集中するなど、まだまだ「一極集中」の状況だ。地方在住の起業家からは「コミュニティが十分に育っておらず、情報も資金の出し手も不足している」「拠点とする地域で、事業を推進できる力のあるメンバーが見つからない」といった声も挙がる。これらの課題を打破しようと、自らの出身地である北海道に目を向け、シードVCを立ち上げたのがPOLAR SHORTCUT代表の大久保徳彦氏だ。

「本来スタートアップは、課題を解決するために生まれるもの」と語る大久保氏。北海道は、人口減少数が国内で最も多く、過疎化によって引き起こされる社会問題に直面している。北海道にスタートアップ・エコシステムを根付かせる意義を、大久保氏に聞いた。

プロフィール

大久保 徳彦 氏 (株式会社 POLAR SHORTCUT 代表取締役 CEO)

北海道帯広市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、新卒でソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)に入社し、プロジェクトリーダーとして多くの新商品企画や新規事業推進プロジェクトに従事。在籍中に社内表彰「SoftBank Award」を複数回受賞。

その後、動画制作のスタートアップ企業 Crevo株式会社にて、経営企画・人事・財務・新規事業開発領域を組織のNo.2として統括。2020年4月に札幌へ拠点を移し、北海道の成長産業・ベンチャー支援をテーマとして株式会社POLAR SHORTCUTを創業。2021年4月にPOLAR SHORTCUT 1号ファンドを組成。

東京以上に、初期段階での意思決定がハード。北海道の創業初期の支援に力を注ぐ意義

──今日はよろしくお願いします! はじめに、POLAR SHORTCUTについて教えてください。

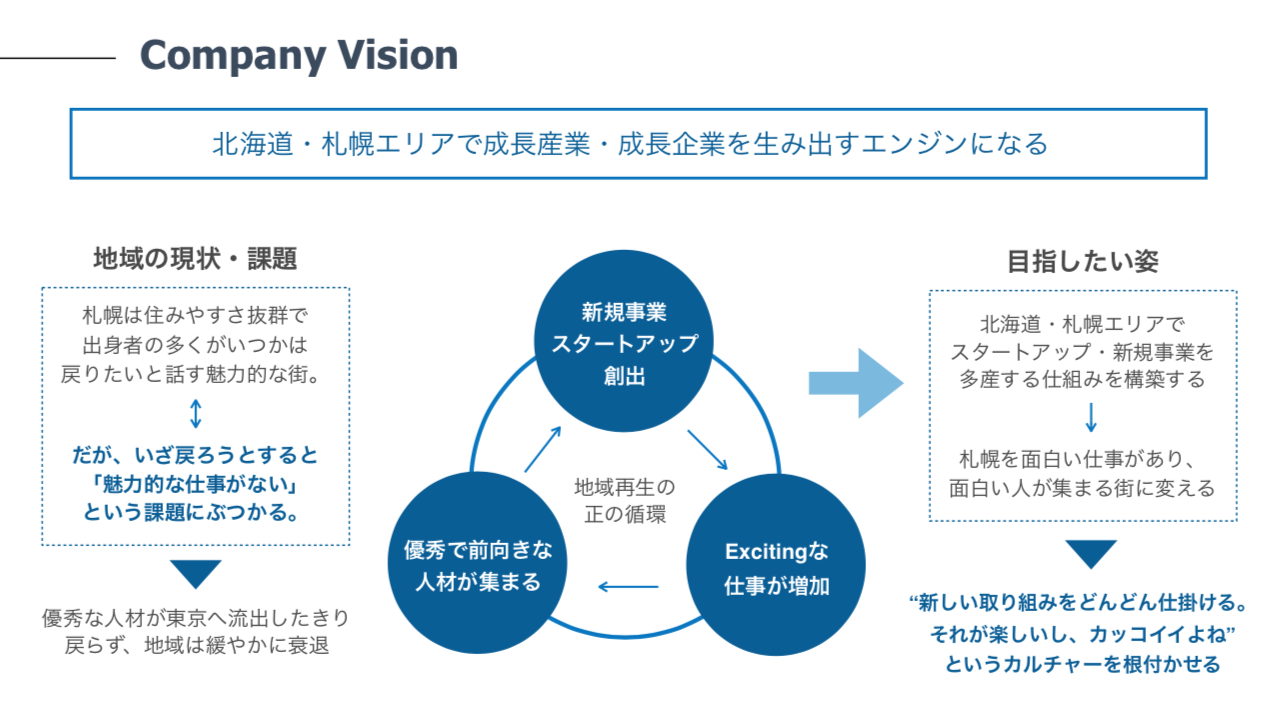

大久保:「北海道のスタートアップビジネスの推進・育成を通じて、テクノロジーで地域社会をアップデートする」をミッションに、北海道を拠点に置くシード期のスタートアップへの出資をしています。1件あたりの出資額は、500万円から1,000万円前後を想定。

出資だけでなく、エンジニアやデザイナー、弁護士などの人材面での支援をする「*スタートアップスタジオ」のような形式をとりながら、事業成長に向けて伴走していきます。

*スタートアップスタジオ…組織内に様々な専門技術を持つ人材を抱えることにより、新しいアイデアを同時多発的に連続して生み出していくスタートアップの創業支援の形。90年代後半から米国で普及し始める。

──かなり手厚い支援を受けられるのですね。なぜ、北海道でシード期のスタートアップへの支援に力を注ごうと考えたのでしょうか?

大久保:2020年の4月に POLAR SHORTCUTを設立してから、約1年ほどかけて北海道のスタートアップを取り巻く環境の調査をしていきました。すると、首都圏以上に「創業初期の意思決定」に課題を感じている起業家が多いことがわかったんです。

北海道は、シード期のスタートアップへの支援がまだまだ不十分です。すでに、北海道ベンチャーキャピタル(北海道銀行系列)や北洋SDGsファンド(北洋銀行系列)といった有力な銀行系VCが存在しますが、それらはある程度のトラクションが見えてきたシリーズA以降の企業への出資が中心です。起業したものの、なかなか事業を成長させられない起業家も多く、創業初期からシリーズAまでの架け橋になる存在が必要でした。

また、北海道には、起業家同士のコミュニティがほとんど存在しません。そのため、情報交換や事業成長に必要な人材の紹介なども行われていないんです。

これらの課題を解決したいと考え、2021年4月にインキュベイトファンドや北海道に縁のある企業、個人投資家の方に参画いただき、「POLAR SHORTCUT 1号ファンド」を組成しました。

株式会社 POLAR SHORTCUT 代表取締役 CEO 大久保 徳彦 氏

株式会社 POLAR SHORTCUT 代表取締役 CEO 大久保 徳彦 氏

北海道には優良なスタートアップを輩出できるポテンシャルがある

──首都圏以上に、北海道は創業初期の支援が必要なのだと実感できました。そもそも、北海道に着目した理由を教えてください。

大久保:北海道のスタートアップシーンが盛り上がる「兆し」を感じたんです。新型コロナウイルスが流行する前からも、ライフスタイルの多様化などによって、東京から地方へと人が分散していきましたよね。地方の経済を盛り上げる動きが活発化し、札幌でも、産官学の連携でスタートアップ・エコシステムの構築を目指す「STARTUP CITY SAPPOROプロジェクト」や、D2Garageのアクセラレータープログラム「Onlab HOKKAIDO」が立ち上がりました。

私は、新卒で入社したソフトバンクでは新規事業の推進を、前職のCrevoでは組織のNo.2として新規事業開発や経営企画、人事など幅広い業務を担当してきました。新規事業やスタートアップでの経験を生かして、北海道のスタートアップ・エコシステムの発展に力を注ぎ、共に盛り上げていきたいと考えて、Uターンを決めたんです。

──ご自身のバックグラウンドを生かして、北海道の発展に尽力しようと考えたのですね。

大久保:はい。そこから調査を重ねるなかで、北海道にはスタートアップが生まれやすい要素がそろっていると実感するようになりました。

──具体的に教えていただけますか?

大久保:北海道が持つ「強み」と「弱み」の観点から、お伝えしますね。

まずは「強み」。北海道は、第一次産業のウェイトが全国の割合に比べて4倍近く高いです。これらの領域にデジタルを掛け合わせ、今の時代に合わせて転換していくことで、ビジネスの成長の可能性があると考えています。特に北海道大学は、「食糧生産」や「食品製造・流通・利用」を重点研究領域に置いていて、フードテックの領域の研究にも力を注いでいます。既存産業の実証フィールドが豊富にありますし、最先端の技術の活用も見込めるんです。

札幌市中央卸売市場の様子。道内総生産の第一次産業の割合は4.7%を占める(全国は1.7%)。

札幌市中央卸売市場の様子。道内総生産の第一次産業の割合は4.7%を占める(全国は1.7%)。

次に、「弱み」。北海道が抱える大きな課題の一つに「過疎化」が挙げられます。道内の約8割の地域で過疎化が進んでいるんです。人口が減ると、小売や医療機関などの生活関連サービスの縮小、税収減による行政サービスの低下、地域の公共交通の撤退や縮小など、日常生活を送るうえで必要なインフラの維持が難しくなっていきます。

それらの課題解決につながるのが、オンラインの教育や医療、オンデマンドの交通サービス。地域の住民にとっては生活課題に直結するサービスなので、自治体も実証実験にかなり協力的です。これらのサービスは東京でも作ることはできますが、実際の課題に直面する人たちが身近にいるので、事業の立案から検証、改善までのスピードが速くなりますよね。事業の意義も実感できますし、ユーザーの声を汲み取りやすいという利点もあります。

──北海道には、かなり大きなポテンシャルがあるのだと実感しました。

大久保:そうですね。本来、スタートアップは「課題を解決するために立ち上がる企業」だと私は考えています。アメリカのサンフランシスコでUberが誕生したのも、現地でなかなかタクシーが捕まらなかったという創業者の実体験がきっかけでした。

活かせる素材はあるものの、十分にその価値を発揮しきれていなかったり、過疎化などの社会問題に直面する人たちが身近にいたりする。だからこそ、北海道でスタートアップを立ち上げる意義は非常に大きいと感じています。

北海道の若者の進路に、「起業」という選択肢を作る

──POLAR SHORTCUTは、4月に1号ファンドを組成して、ここからさまざまなスタートアップへの支援を行っていきます。今後どのような起業家を支援したいですか?

大久保:現時点では起業を意識していなくても、「北海道の課題を解決したい」「北海道が持つ素材をもっと生かしていきたい」と考えている人たちですね。そういった人たちに、「北海道での起業」という選択肢を示していきたいんです。

特に私が目を向けているのが、大学生です。北海道には、起業のタネが多く眠っています。しかし、スタートアップでの起業を考えている人たちは、首都圏に行ってしまうんです。この状況を私は変えていきたい。起業家への出資やサポートを通して、ロールモデルを作ることで、「北海道でスタートアップを起業をする」という選択肢を示していきたいと考えています。

──新たな選択肢として起業が想起されるために、どんな支援をしていくのでしょうか。

大久保:まずは、シード期の起業家への出資と支援に力を注ぎ、シリーズAにまでの成長を後押ししていきます。同時に、起業家同士が情報交換ができたり、人を紹介しあえたりするコミュニティも形成。スタートアップや起業の情報発信をするメディアの立ち上げ、ミートアップやカンファレンスの実施も考えています。

起業家を発掘し、彼らを資金と人材面でサポートし、つながりを作っていく。この一連の流れを作り出し、スタートアップ・エコシステムを発展させていきたいです。

──その先に、大久保さんは何を目指していますか?

大久保:長期的には北海道全体の経済を底上げしていきたいですね。スタートアップの存在をきっかけに、地元企業とのオープンイノベーションや、行政システムのDXなど、今の北海道の社会の枠組みを新たな時代に合わせてアップデートしていきたいです。スタートアップへの支援は、その世界に進むための一歩になりうると信じています。

──ありがとうございました!